目次

岡先生のこと

(1)人の中心は情緒である

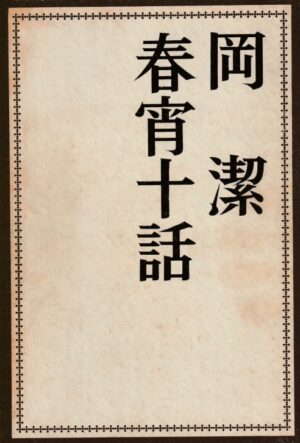

異国情緒、南国情緒。あるいは下町情緒。「彼は情緒が安定している」と言う場合はプラスイメージですが、「彼は情緒的だ」と言えば良い印象ではないように感じられます。分かったようで分からない。情緒って何でしょうか。数学者・岡潔先生は著書『春宵十話』のはしがきでこう書いておられます。

人の中心は情緒である。情緒には民族の違いによっていろいろな色調のものがある。

たとえば春の野にさまざまな色どりの草花があるようなものである。私は数学の研究をつとめている者であって、大学を出てから今日まで三十九年間、それのみにいそしんできた。今後もそうするだろう。

数学とはどういうものかというと、自らの情緒を外に表現することによって作り出す学問形式の一つであって、知性の文字板に、欧米人が数学と呼んでいる形式に表現するものである。

(1963年、毎日新聞社刊)

数学は論理が全て。情緒などという曖昧なものが入る余地はないと私は思っていました。しかし、岡先生は「情緒を数学と言う形式の文字板に表現することが数学である」と断言されます。敷衍すれば、情緒を表現するために画家はカンバスに絵筆を走らせ、音楽家は楽器を奏で、詩人は詩を賦しているということになるのでしょうか。

(2)国蝶オオムラサキ

岡先生は1901年、大阪市生まれ。日露戦争前夜の緊張した時代でした。陸軍軍人であった父は「日本人が桜が好きなのはその散り際が潔いからだ」と言い、潔という名前を授けました。父は先生が三歳の時に出征。先生は母と共に父の故郷、和歌山県紀見村に転居します。和歌山と大阪府の県境の村。岡家は代々庄屋を務めた素封家です。ただ、祖父の代で庄屋を辞めています。村人たちの利便のため私財を投げうって隣の集落との間にトンネルを掘り、道をつけたのです。没後に顕彰碑が立つほど尊敬された人物でした。そんな祖父の教えは「他人を先にして自分を後にせよ」

祖父はいつも遠くから見守っているような存在だったといいます。先生は屈託なく野山を駆け巡り、あるとき森の中で国蝶のオオムラサキを見つけてワクワクしたといいます。

数学上の発見は必ず鋭い喜びが伴うものである。この喜びがどんなものかと問われれば、チョウを採取しようと思って出かけ、みごとなやつが木にとまっているのを見つけたときの気持ちだと答えたい(春宵十話)。

と後に回想しておられます。自宅に箱庭を作って遊ぶのが好きだったとも。

1907年、柱本尋常小学校に入学。小さな学校で一、二年生が同じ教室で勉強。岡先生は二年生の内容まで理解できたそうです。日露戦争から帰還した父は家族を連れて再び大阪へ。転校先の小学校では「江戸っ子」と呼ばれていじめにあい、しばしば喧嘩になったようです。標準語を話していたからでした。

翌年、父が岡家を継ぐことになり一家は再び紀見村へ。先生は昆虫採集に熱中しました。学校の成績は良かったが、特に算術ができたという訳ではありません。和歌山県立粉河中学校を受験するも失敗。しかし、先生に悲壮感はなく『三国志』『水滸伝』など長尺本を読みあさり、昆虫採集の日々。翌年、二度目の入試で粉河中学校に合格したのでした。こうしてみると普通の少年。どこにでもいそうな子供です。

ところが、中学校五年のとき、冬休みの少し前から「完全四辺形の三つの対角線の中点は同一直線上にある」というのを証明する問題を、家の出口のたたきのところで、消し炭を使って図を描いては考え込んでいた。これを冬休みに入っても続けていたところ、正月前にとうとう鼻血を出してしまい、まるで睡眠薬中毒みたいにこのあとずっと気持ちが悪くなって、冬休み中はなおらなかった。しかし、こんなことがあってから、かなりよく考えるようになったと思う(春宵十話)。

一つの問題にそこまで集中できることが私には信じがたいことでした。先生はその後、粉河中学校から三高(旧制第三高等学校)、京都大学へと進みました。実は一高(旧制第一高等学校)、東大志望だったのですが、直前に三高の寮歌を知り、志望を変えたのです。一高に比べて三高の方が肌に合うに違いないと思い直したというのです。入試の難易度や就職先が先行する今日では考えにくいことでしょう。

(3)自由な心が肝心

三高寮歌の出だしは

紅もゆる丘の花 早緑匂ふ岸の色

都の花に囁けば 月こそかかれ吉田山

他方、一高寮歌は

嗚呼玉杯に花うけて 緑酒に月の影やどし

治安の夢に耽るりたる 栄華の巷低く見て

向ヶ岡にそそりたつ 五尞の健児意気高し

紅もゆる丘、早緑、岸の色、花、月。

岡先生は歌詞に漂う雰囲気から研究に必要なのは「自由な心だ」と感じたのです。政治家、官僚を輩出した一高、東大。優れた研究者を生み出した三高、京大。両者の気風の違いは明らか。神は細部に宿るといいますが、先生にとってはそれが寮歌でした。

入学したのは京都大学工科。当時、著名なフランス人数学者の著作に「突然、天啓が下ったように考えが開ける」と記されていたといいます。自分にはそのような発見の経験がなく数学の道に進む決心がつかなかったと。

親友と生涯のテーマ

先生にひらめきが訪れたのは数学の試験でした。出題された二問のうち難しい方から考え、「分かった」と大声で叫んだのです。試験が終わると何もする気がせず、円山公園のベンチに寝ていたと。先生は工科から理科に転科。数学の道を歩むことに決めます。京都大学を卒業して数学科の講師となりフランス留学。そこで、その後の人生を決定づける二つの出会いがありました。

一つは生涯で初めて親友と呼べる友を得たこと。同じく日本から留学していた考古学者、中谷治宇二郎。専門分野は違っていたが「学問に対する理想、抱負を語りあって飽きることがなかった」。先生に帰国の時が迫ったとき中谷が脊髄カリエスを発症します。先生は帰国を一年延ばし、自らの生活費を切り詰めて中谷の治療費に充てました。この人のために何かをすれば将来自分の得になるだろうといった打算はありません。打算か否かすら考えない無私の行為。祖父の教え「他人を先にして自分を後にせよ」をそのまま実行したのでした。

もう一つは、生涯の研究テーマを得たことでした。

多変数解析函数論の未解決分野が「山にたとえれば、いかにもけわしく登りにくそうだとわかったので、これをやろうと決めて帰ってきた」(春宵十話)。

(4)オイラー、ガウス、リーマン、岡潔

多変数解析函数論。そこには世界中の数学者が避けた究極の難問がありました。岡先生はそれを一人で解決して現代数学の扉を開いたと言われます。その内容がどのようなものなのか、一般人には理解不可能です。先生の伝記『天上の歌 岡潔の生涯』(帯金充利著、新泉社刊)の記述を借りると以下のような次第です。

数学においては、古来から代数学、幾何学、解析学がその大きな柱として研究されてきた。解析学が飛躍的に進歩したのはニュートン(1642~1727年)とライプニッツ(1646~1716年)による微積分の確立からであろう。そこには有限の世界から無限の世界への飛躍があったのである。

それがさらに大きな世界へと広がっていくのに重要な役割を果たしたのが複素数というものの考案であった。最初は「実在するかどうか分からない」という意味で「虚数」などと呼ばれていたこの数は、オイラーやガウスなどの研究によって数学の世界に完全に根を下ろした(中略)。

その土台の上に立って一変数解析関数論を完成させたのがリーマンであった。リーマンは解析函数の概念を深く考察し、独自の「リーマン面」というまったく新しい考えを導入して一変数の一般函数論というものを建設したのであった。

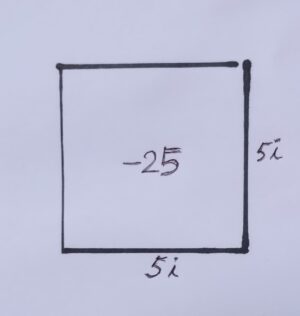

虚数?

私自身の記憶をたどってみました。虚数が登場したのは高校の数学。2乗すると「-1」になるといい、虚数単位を英小文字「i」で表します。たとえば

5i✕5i=―25

先生に質問しました。

「長さと長さを掛けると面積になります。マイナスの面積って、この世にあるのですか」

「難しく考える必要はない。「i」という便利なものがあって掛け合わせたら「-1」になると覚えておけばいいんだ」

頭が混乱しました。振り返ればそれが私の数学へのつまずきでした。

岡先生の仕事は一変数から多変数へ。リーマンの仕事を引き継いだものでした。オイラー、ガウス、リーマン。私でも知っている歴史的ビッグネーム。そんな巨人たちの仕事を引き継いだというのです。再び、帯金氏の記述を借ります。

一変数においては「平坦な野原みたいなもの」であった解析函数についての問題は、多変数になった途端に、その最も基礎的な所からして「峻険なる山岳地帯を思わせるような世界」になってしまうのであった。

雲に隠れて頂上が見えない霊峰がある。登山口も分からない。そんな山を登ってみたら、次の山はさらに高い。先生は飛行機で上空移行し、いきなり頂上に降り立つような手法で第二の山を征服した。その頂上に立つとさらに第三の山が聳えていた…。

帰国した岡先生は究極の難問に挑みます。もちろん平坦な道ではありません。研究に没頭するため広島大学での職を辞して故郷に帰り、寝ている時間以外は研究に打ち込みました。収入はありません。妻と幼い子供を抱え、先祖伝来の田畑を手放し、家財を売り払い、着るものまで…。

そんなタケノコ生活を支えたのはもちろん家族であり、そして友人たちでした。

「生活の中に数学があったのではなく、数学の中に生活があった」(春宵十話)。

先生はそう言い切ります。奈良女子大学に職を得るまで貧窮生活が十年ほど続き、数学的発見を何度も繰り返しながら約二十年。前人未踏、究極の難問を解決したのです。

先生の論文を査読した数学者たちはその偉業に「Oka Kiyoshi」は数十人のチームであろうと信じて疑わなかったといいます。偉業に対して1960年、文化勲章が授与されました。

当時、世界最高の数学者の一人と言われたドイツ人、カール・ルートビッヒ・ジーゲルはどうしても「Oka Kiyoshi」に会いたいと来日しました。「Oka Kiyoshi」が一人の数学者であることが信じられず、自分の目で確かめたかったと。

岡先生に会ったジーゲルは数学談義のなかで、

「ゼロから出発するのが大事だ」と言い、

先生は、

「ゼロまでが大事だ」と答えたといいます。

理性、論理のジーゲルに対して、岡先生は理性以前の情緒が大事だと主張したのでした。

あらためて、情緒とは何でしょうか。

(5)情緒による学問

頭で学問をするものだという一般の観念に対して、私は本当は情緒が中心になっているといいたい(春宵十話)。

「情緒の中心」は大脳皮質から遠い両耳の奥の方にあると岡先生は言います。その場所は交感神経系と副交感神経系が交わる所であると。

人には交感神経と副交感神経とあり、正常な状態では両方が平衡を保っているが、交感神経が主に働いているときは、数学の研究でいえばじわじわと少しずつある目標に詰め寄っているときで、気分からいうと内臓が板に張りつけられているみたいで、胃腸の動きはおさえられている。副交感神経系統が主に働いているときは調子に乗ってどんどん書き進むことができる。その代わり、胃腸の働きが早すぎて下痢をする。本当は情緒の中心が実在し、それが身体全体の中心になっているのではないか(春宵十話)。

情緒の中心が身体全体をコントロールしているのですから、大脳も身体機能の一部であり、情緒の支配を受けている。岡先生はそのように主張されているのです。一般の概念は「頭で学問する」ですが、実は頭は情緒にコントロールされているのだと。

山路来て何やらゆかしすみれ草

よく人から数学をやって何になるのかと聞かれるが、私は春の野に咲くスミレはただスミレらしく咲いているだけでいいと思っている。咲くことがどんなによいことであろうとなかろうと、それはスミレのあずかり知らぬことだ(春宵十話)。

山路きて何やらゆかしすみれ草 芭蕉

すみれほど小さき人に生まれたし 漱石

松尾芭蕉も夏目漱石もそこに咲いているだけでいいと言っています。岡先生は研究で抜き差しならぬ難所に至るとこの句をそらんじました。わずか十七文字に人生を賭けた芭蕉とその弟子たちの生き方により沿ったのでした。

「究極の難問」は容易に打開できません。「歩いて海を渡れというようなもの」とも。しかし、引き返すことはできません。先生は芭蕉の句や道元禅師の「正法眼蔵」などに打開の道を求め、仏教に帰依しました。和歌山県紀見村の小高い丘の上にある自宅からは毎朝、声明(しょうみょう)を唱える声が漏れてきたといいます。

私は臨床心理学者・河合隼雄さんのことを思い出しました。人々の心の奥底にある悩みを解決するためユングに師事。夢の分析家になった河合ですが、どうしてもユング流の精神分析に留まることができず、独自の道を歩んでいきます。彼が考案したのは「箱庭療法」であり、日本のむかし話による精神分析。そして、仏教でした。二人のたどった道が似ているように思えてなりません。

(6)直感と実践

日本の文化特徴は「直観から実践へ」ということである。これのうまくいったのが明治維新で、悪くいったのが二・二六事件や五・一五事件だといえる。情緒中心ということと、直観を疑わないですぐ実践に移すというのが昔からの特徴で、日本人は放っておいてもそのやり方でやってきた。それだけに直観の内容というのが大いに大切になってくるわけである。直観という大自然の智力は垢質がまじったままである。(中略)全く私意私情を抜くことができれば大自然の純粋直観しか働かないことになって、これは決して誤ることがない(春宵十話)。

私利私欲。打算。そのようなものを岡先生は「垢」と呼びます。垢が混じった直観から垢をなくしたものが純粋直観であり、仏教のことばでは真智。大自然に適った真智。これに間違いがないことは疑いようがないと。純粋直観、真智。私自身はこれらに触れたという実感がありません。しかし、思い浮かぶ光景はあります。囲碁、将棋の世界です。

7七の地点が光った

谷川浩司九段と羽生善治竜王の竜王戦の対局で谷川九段が歴史に残る絶妙手を指しています。それは「7七桂」。ほぼ互角の中盤戦がこの手でいっぺんに谷川九段の勝勢になったのでした。棋士は読みに集中すると体が小刻みに揺れます。多くの場合、耳が真っ赤になって脳細胞がフル稼働しているのが分かります。

後に谷川九段と話をする機会があり、絶妙手のことを尋ねました。

「はははっ。あのときは(将棋盤の)7七の地点が光って見えましてね」

谷川九段は少しテレたような口調でした。何かが降りてきた瞬間だったのでしょう。

昭和の大棋士、加藤一二三先生は色紙を頼まれるといつも「直観精読」と揮毫し、深浦康市九段は私に「ふっと妙手が浮かぶことがあります。先に手が浮かび、それを読んでいくと、ああ、これいい手だと気づくのです」と語ってくれました。

囲碁棋士も同じ。大竹英雄名誉碁聖に「先生の生涯の妙手は何ですか」と尋ねたことがあります。大竹名誉碁聖の答えを要約すれば、

碁盤は広く、棋士にとっては広大無辺である。局部のヨミは可能だが、それを碁盤全体で整合性をもたせることが至難の業。考えて、考えて、考える。「ふらふらするほど考えていると。何かに腰の辺りを掴まれて、ふーっと天井の辺りまで持ち上げられたような気がして、その瞬間、ひらめくんだけど、それはたいていアマチュアでも打てるような普通の手なのよ」

(7)情緒が理性を操る

西洋人。特に英米人は理性(大脳)をよく使う。優れてよく使うが、理性を操るということをしない。理性を操るのはからだ全体を司る情緒である。理性だけの思考は他者の悲しみを理解せず、不平ばかりを募らせてこらえ性がなくなる。

岡先生はそのように分析されています。

英語、フランス語、ドイツ語などの西洋の言語では必ず主語が必要です。「私は見る」「私は考える」「私は食べる」。「雨が降っている」は「it is raining」。ここにも主語「it」があります。日本語の場合主語は不要です。「見る」「考える」「食べる」。あえて「私は見る」「私は考える」とするのは「あなたではない私」が見るという状況説明です。理性だけの思考は他者を見ていないと岡先生は言われます。主語。つまり、私と他者の対比の上に言語(思考)が成り立っている思われます。

「他者の悲しみを理解せず、不平ばかりを募らせてこらえ性がなくなる」

私が思い当たるのは2000年に始まった介護保険制度。その現場でのことです。日常生活を支援するサービス(掃除、洗濯、買い物など)がありました。現場でトラブルがあったようでホームヘルパー側から「掃除はするが大掃除は日常生活ではない」。しばらくすると「大掃除を定義してほしい」。ケアマネージャーは「家具の移動を伴えば大掃除である」とします。その後、利用者側の不満が昂じたのでしょう。「部屋を掃除するとき文机すら動かさないのか」と。現場のホームヘルパーはさらに細かい規定を求めます。そこで「40センチ以上の家具移動は大掃除である」となっていきました。

そこには現場には不信、憎しみが拡がっていきました。そんなに目くじら立てず、できることはやる。できないことは断る。それでいいのではないかと。

同じように学校では校則が細分化して一冊の本のようになりました。これでは本末転倒。子供たちは自由な心を育てて学習するために教育を受けるのであって、校則を守るために学校に行くのではなりません。

理性は後戻りしない

先進国において20世紀最大の変化は女性の社会進出だったと思います。それは素晴らしいことでした。しかし、たちまち問題を生じます。たとえば職場の様々なハラスメント。法廷で争われることも珍しくありません。昇進差別(管理職の何パーセントを女性にせよ)なども社会問題となり、昨今では「子持ち様」批判など女性同士の分断が進んでいます。

アメリカではリベラルの人々によって人種差別、宗教差別、性差別などの撤廃が叫ばれています。神から与えられた性ではなく、人間は自分の性を自身で選択できるとする州もあります。LGBTQ問題は日本でも始まりました。このように理性は後戻りしません。問題を見つけると先へ先へと進むのです。岡先生の主張に沿えば、情緒によって「理性を操る」ことをせず、情緒的(emotional)な行為は人間の態度として低いものとみなされているようです。

理性的な世界は自他の対立している世界で、これに対して宗教的な世界は自他対立のない世界と言える。自他対立の世界では「生きるに生きられず死ぬに死ねない」といった悲しみはどうしてもなくならない。自と他が同一になったところで初めて悲しみが解消するのである。宗教の世界には自他の対立はなく、安息が得られる。(春宵十話)。

ドイツ人数学者、カール・ルートビッヒ・ジーゲルが

「ゼロから出発するのが大事だ」と言い、

「ゼロまでが大事だ」と岡先生は返しました。

やっと、この地点にたどり着きました。

(8)日本人は滅びる

敗戦、日本社会は大きく変貌しました。

「欲しがりません、勝つまでは」から「ギブ・ミー・チョコレート」

子供たちがヤンキーに群がってハーシーズのチョコレートに手を伸ばす。いとも簡単にアメリカ流の物質主義に流れていきました。その光景に岡先生は危機感を抱いたのです。戦前、戦中の日本人は「死なばもろとも」で頑張ってきた。戦後は日本人同士で食糧を奪い合う。根底にあるのは、あっけなく変わってしまった戦後社会に対する強い違和感、むなしさ。同じことを多くの識者が語っています。

「生きるに生きられず、死ぬに死ねない」

先生は意を決して日本人に訴えます。その最初が毎日新聞によるロングインタビュー『春宵十話』でした。先生の訴えは、おもに教育。特に幼児教育でした。

成熟は遅い方が良い

人に対する知識の不足が最もはっきり現れているのは幼児の育て方や義務教育の面ではなかろうか。人は動物だが、単なる動物ではなく、渋柿の台木に甘柿の芽をつないだようなもの、つまり動物性の台木に人間性の芽を接ぎ木したものといえる。それを、芽ならなんでもよい、早く育ちさえすればよいと思って育てているのがいまの教育ではあるまいか。ただ、育てるだけなら渋柿の芽になってしまって甘柿の芽の発育はおさえられてしまう。渋柿の芽は甘柿の芽よりずっと早く成育するから、成熟が早くなるということに対してもっと警戒せねばいけない。全て成熟は早すぎるよりも遅すぎる方がよい。これが教育の根本原理だと思う(春宵十話)。

数学は生命の燃焼である

『春宵十話』を繰り返し読みました。私自身、十分に理解できていない部分がありながらその箴言を綴りました。岡先生という人は何かとんでもない堅物のように受け取られるかもしれませんが、そうではありません。案外に気さくな人です。印象的なエピソードを二つ紹介して、締めくくります。

野良犬も飛んだ

文化勲章を受けられた岡先生は世間の注目を受け『春宵十話』を皮切りに多くの著作を執筆し、小林秀雄ほか著名人との対談や講演など多忙な日々を送られました。

すっかり有名になった先生のもとに雑誌記者とカメラマンが訪ねてきて「先生、飛んでください」と懇願します。何と馬鹿らしいことかと感じながら「せっかく東京から来たのだから」と先生は飛ばれました。このような撮影が一度で決まるとは思えません。何回もやり直しがあったのではないかと想像します。

すると、近所の野良犬が一緒に飛んだというのです。それが『天上の上 岡潔の生涯』の表紙にもなった写真です。飛び上がった岡先生の生真面目な顔。私は可笑しくてしばらくニヤニヤ眺めておりました。

岡先生は囲碁、将棋、連珠などのゲームが好きでした。特に将棋です。あるとき、招待されて中原誠名人の対局を観戦しました。対局室に入ると中原名人が長考に沈んでいます。しばらく見学して対局場を辞した先生でした。対局後、中原名人にこう質問します。

「私が観戦中に名人は同じ手を三回考えたでしょう」

全くその通りだったというのです。無言のうちに名人の心の内を見通してしまう超能力(?)というべきでしょうか。常人には及びもつかない何かを先生は体得されていた。そのように考える以外にありません。

文化勲章受章式で昭和天皇が

「数学とはいかなる学問か」

と問われ、岡先生は

「生命の燃焼です」

と答えました。

まさに、完全燃焼した人生だった。私はそう思います。