福岡県飯塚市に向かった。西日本新聞社の後輩O君が新聞記者を辞めて神職となり、初めての夏越し祭。その晴れ姿を祝いに行くのである。福岡都市高速を下りると篠栗町。そこから国道201号に沿って進む。やがて国道はつづら折りの山道になった。八木山越えである。

筑豊地方のあちこちに燃える石があることは江戸時代から知られていた。燃やすと強い臭気を発したので卑しい火とされ、風呂焚きの燃料だった。神聖な竈の火はあくまでも薪である。強烈な臭いを抑えるため燃える石を蒸し焼きにしたものが (飯塚市の忠隈炭坑。1960年ごろ撮影) 石の炭。石炭だ。この国は石炭をエネルギー源として資本を蓄え、近代化を成し遂げた。クフ王のピラミッドを思わせるボタ山は繁栄の象徴であった。

明治初年。純農村地帯の筑豊に降って沸いた石炭ブーム。一攫千金を夢見た男たち女たちが集まり、大小八百もの炭坑(ヤマ)がひしめいたという。当時、炭坑は手掘りである。炭層は1メートル足らず。狭い坑道に這いつくばるようにして掘る先山(さきやま)と掘った石炭を坑口まで運び出す後山(あとやま)の二人組で仕事をした。先山と後山は夫婦者が多かった。

ケツ割り

坑夫長屋を「納屋」と呼んだ。第一に粗末であったこと。さらに農家が長屋を建て各地から集まった坑夫を住まわせたからだ。私が調べた中には、坑夫たちの家賃は彼らの人糞だったという例もあった。肥料は貴重品だったのだ。家出、駆け落ち、食い詰め者…。炭坑は社会の底辺で蠢く人々の受け皿。身一つで逃げ込めば生活は保障された。鍋、釜、茶碗から寝具まで何でも長屋にあった。米、味噌、醤油かれこれ、生活必需品も炭坑内で手に入った。

坑夫たちの夜逃げを「ケツ割り」と言った。労働に耐えきれない者、不義理した者、借金で首が回らなくなった者などが、こっそりと姿を消した。

「ヤロー、ケツ割りやがった」

直ちに追手がかかった。捕まって連れ戻されれば半殺しのリンチが待っている。命がけの逃避行だが、八木山を越えてまでは追わないという不文律があった。生きるか、死ぬか。「八木山越え」にはそんな意味が含まれている。

二人の新事業

石炭の黎明期。二人の若者がこの峠を越えて新事業に乗り出したことを知る人は、今や少ない。二人は幼馴染み。兄貴分の中野徳次郎と弟分の伊藤伝右衛門である。二人は幼いころから坑夫として納屋に住み暮らした。はじめは後山しかできなかったが、やがて一人前の坑夫となっていく。採掘から販売まで炭坑実務も一通り覚えた。

「伝右衛門よい、わしらも商売を始めるざい」

徳次郎は二人で石炭の運搬業をやろうという。掘った石炭は大八車で運んでいた。一度に二百俵を積むことができる荷車ができたという話を聞きこんだのだ。二人は膝を打ち、八木山峠を越えて福岡に向かった。だが、借りてきた荷車はどんなに頑張っても期待したほどに石炭を積むことができず、賃料を差し引くと儲けは出なかった。そればかりか子供の足を踏んで怪我させてしまい、新事業はあっけなく終わった。

伊岐須炭鉱

徳次郎は行商人となって有田焼を売り歩いた。伝右衛門は父・傳六とともに魚屋を始めた。これが成功して傳六は念願の炭坑経営に乗り出す。紆余曲折あるのだが、跳躍へのきっかけが伊岐須炭鉱である。官営八幡製鉄所の開業(1905年)に際してコークス用の石炭が必要になった。どの炭坑の石炭を採用するかが問題となった。政府は石炭をドイツに送って調べ、伊岐須炭坑と隣接の潤野炭坑が最適と決まった。政府は両坑を買い上げ国有化した。そこから伝右衛門は炭鉱王への道をひた走る。ちなみに潤野炭坑を経営していたのはNHK連続テレビ小説「あさが来た」のヒロイン広岡浅子。大同生命設立の立役者であり、日本女子大創立者である。浅子は後にこう述べている。「炭坑経営に乗り出したのはこれからの日本に必要なのは米より石炭だと思ったから」と。

風化したボタ山

つづら折りの山道が終わりって平坦になった。篠栗町萩尾地区。私は萩尾小学校を訪ねたことがある。「たった一人の入学式」の取材だった。寂れていく故郷に人々の表情が悲しみを湛えていた。昔は旅館があって多くの旅人が草鞋をぬいだが、車社会になって宿泊施設は姿を消した。私が訪れたころは「八木山うどん」などのドライブインが数店営業していた。今はそれもすべて閉鎖してしまった。

国道は再び山道となって下る。途中に飯塚市が一望できる展望所がある。ボタ山は時間と共に風化し、黒々とした山肌に草木が生えていた。緑色のボタ山は周囲に溶け込んで、飯塚市のランドマークだった忠隈炭坑すら判然としない。この炭坑は麻生太吉が開いた。水害と戦い、どうにか乗り越えたと思ったら坑内火災。そして大断層。石炭は炭層に沿って掘り進むが断層に突き当たると先に進むことができない。出炭は止まり費用だけがかさむ。耐えきれなくなった太吉は住友財閥に売却する…。そんな石炭史の一断片を思い出した。それは繁栄と衰退の物語であった。

惟神の道

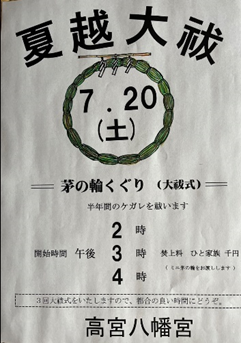

伊岐須バス停近くに車を停めて高宮八幡宮を目指した。橋の向こうに鳥居が見える。欄干が朱色の擬宝珠である。立派な作りだ。由緒ある神社である。気温34度の猛暑。鎮守の森の木々がつくる緑陰が嬉しい。石段を上がると茅の輪が見えてきた。前日、O君と高校の同級生たちが噴き出す汗を拭いながら作ったのだという。皆で作ったということに値打ちがある。茅の輪を見ただけで心が洗われた。

受付の女性から声がかかった。

「左回りに一回くぐって、次に右回りに一回くぐってお進みください」

通常の修祓も左からである。それには意味がある。日本の古語で「霊」は「ひ」。それは左に通じる。「身」は「み」。それは右に通じる。人の欲は無限である。仏教では煩悩といい、無明の闇という。人は様々なことに執着する。茅ノ輪をくぐってまず「霊」から払い、浄める。次に「身」を清める。

人の世は魑魅魍魎の住むところ。聖人君子は滅多にいない。人間の心は弱いものであり煩悩の垢がたまる。その垢を何度も何度も払い浄めながら真っ当な人生を送りましょう。それが惟神(かんながら)の道だと私は思う。日々、神を惟(おも)うこと。気取らず、素直に。手を合わせること。人の心を育てようとするO君の活動は、すなわち地元の復興活動でもある。回り道のようだが、これしかない。

あの道を尋ねた

戦後、炭坑労働の悲惨さが強調されたが、どうだろうか。坑内労働を過酷というなら、農家の田植えも同じだろう。機械化が進んでいなかった時代のことを今日の視点で云々するのは危うい。搾取の酷かった炭坑があったのはその通りだが、そればかりを強調すれば全体がそうだったという印象を与える。人間的な炭坑もあった。たとえば伝右衛門が経営した中鶴炭坑(福岡県中間市)では、構内に郵便局を設けて給料の一定額を郵便貯金にして支払った。妻帯者の場合、通帳は妻名義だった。

「宵越しの銭は持たねえ」

そんな坑夫気質を知っていた伝右衛門ならではの配慮だった。そして、そのような人間愛に貫かれた炭坑だけが生き馬の目を抜く競争を生き延びたのだ。

筑豊御三家といえば、麻生、安川、貝島。伊藤伝右衛門は四番手ということになるだろう。伝右衛門は神仏への信仰篤い人だった。地底での過酷な労働のなかで自然を畏怖し、信仰を得た人ではなかろうか。それが人間愛につながった。有田焼の行商に出た中野徳次郎も成功した。恐らく筑豊のトップ10、もしくは20に入る炭坑主である。彼は炭坑の上がりを費やして孫文を支援した。記録は見当たらないが、宮崎滔天を支えたはずである。

昨年、百三歳で亡くなった野見山暁治画伯(父は中規模炭坑の経営者)は、嘉穂中学の美術部員(伝右衛門の長男も美術部の同級生)だった。飯塚市内の画材店には油絵具がなく自転車で福岡市まで買いに行った。

「早朝に家を出て戻って来るのは夜中だったよ」

今では考えられないほどの絵に対する情熱だ。八木山越えはどんな道だったのか。私は十年ほど前に探したことがある。随分と歩いて諦めかけたとき、蓮台寺という場所で古老が教えてくれた。

「子供のころ遠足で行きよりました。あの道ですたい」

変哲ない田舎道が八木山の低い所に向かって伸びていた。